Букмекерська контора Паріматч не лише надає платформу для онлайн ставок, але й робить все можливе, щоб ви могли насолоджуватися різноманіттям доступних видів спорту.

Футбол, теніс, баскетбол, кіберспорт – все це і багато іншого чекає на любителів азартних ігор у конторі Парі матч. Ви можете легко відстежувати активні події та робити ставки на спорт Парі матч у комфортній обстановці.

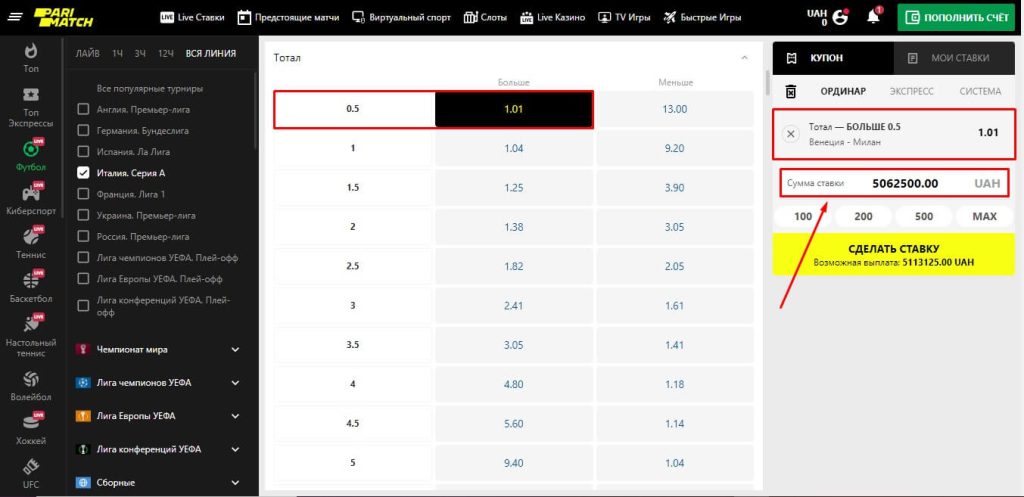

У роботі букмекерської контори Париматч використовуються такі типи ставок: ординари, експреси, системи та лайв-ставки.

Вони створені для того, щоб кожен користувач міг вибрати опцію до душі та отримувати максимальне задоволення від гри. Адже головна мета онлайн БК Парімач – зробити процес ставок якомога простішим та приємнішим для користувача.

- широкий вибір видів спорту для онлайн ставок;

- різноманітні типи ставок: ординари, експреси, системи;

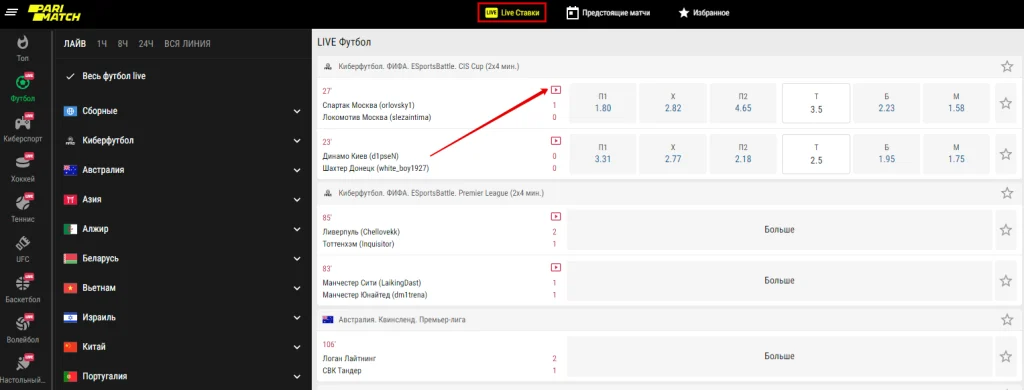

- можливість робити лайв-ставки;

- великий вибір активних подій;

- зручне та якісне обслуговування.

Ставки на спорт Паріматч

Букмекерська контора Паріматч давно привертає любителів ставок своїми послугами. Але які ж особливості та переваги пропонує Парі матч для ставок на спорт? Чому варто обрати цю платформу, щоб зробити свою гру більш прибутковою та цікавою?

Париматч перш за все дбає про своїх клієнтів. Роблячи ставки онлайн, ви завжди можете розраховувати на комфортну гру.

Ставки на спорт від Пари матч – це не тільки задоволення від гри, але й можливість отримати дохід. Кожен охочий може відвідати сайт або мобільний додаток контори, щоб почати робити ставки на спорт вже сьогодні. Онлайн БК Паріматч поважає своїх клієнтів і постійно дарує їм приємні бонуси. Наприклад, для нових користувачів передбачений вітальний бонус на перший депозит.

Регулярні акції та фрибети – ще одна особливість Парімач. Цей букмекер завжди радий порадувати своїх клієнтів різними спецпропозиціями та акціями. І неважливо, новачок ви чи досвідчений гравець – кожен знайде тут щось для себе.

| Характеристика | Опис |

|---|---|

| 🎲 Назва | Parimatch |

| 💬 Рік заснування | 1994 |

| 🧾 Ліцензія | КРАІЛ |

| 💲 Мінімальний депозит | 250 uah |

| 🎰 Ігрових автоматів | 8000+ |

| 💵 Способи поповнення | Visa, Mastercard, Privat24 |

| 📱 Додаток | Android, iOS |

| 🙋♂️ Служба підтримки | Онлайн-чат, e-mail |

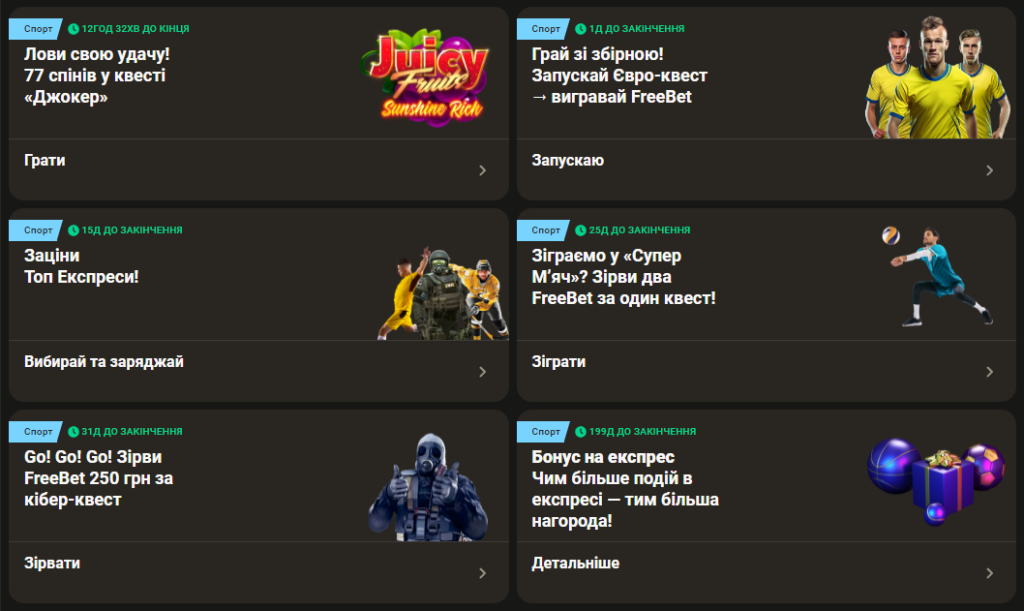

Акції на Паріматч

Букмекерська контора Паріматч пропонує не тільки регулярні ставки на спорт, але й численні акції. Акції в Парі матч створені для того, щоб збільшити ваш шанс на успіх і зробити гру ще більш захоплюючою. Вони регулярно оновлюються, що дозволяє кожному клієнту знайти підходящу акцію для своєї ставки онлайн.

Серед популярних видів акцій букмекерської контори Пари матч особливе місце займають фрибети. Що таке фрибет? Фрибет – це особливий тип ставки, при якому можливий повернення суми у разі програшу. Такі ставки онлайн роблять гру менш ризикованою та більш привабливою для новачків.

Умови та правила використання фрибета прості. Спочатку слід перевірити наявність таких пропозицій у поточних акціях Париматч. Потім достатньо зробити кваліфіковану ставку на спортивну подію за обраною умовою, і фрибет буде автоматично зарахований на ваш ігровий рахунок.

Використання фрибетів у ставках на спорт Парімач може бути дуже вигідним. Наприклад, під час великих футбольних матчів букмекерська контора Парі мач часто проводить акції з використанням фрибетів. Ви можете зробити ставку на улюблену команду, а якщо прогноз не справдиться – отримати свої гроші назад!

Фрибети в онлайн БК Паріматч можуть бути використані не тільки для ставок на футбол. Фрибети також доступні для різних видів спорту – від баскетболу до тенісу та гонок.

У цілому, спортивні ставки від Паріматч – це завжди цікаві акції, захоплююча гра та широкі можливості для перемоги. Успіхів у грі!

Фрибет Паріматч

Букмекерська контора Паріматч пропонує своїм користувачам використовувати фрибети, щоб зробити ставки онлайн ще більш цікавими та менш ризикованими. Фрибети – це одна з унікальних можливостей, які роблять ставки на спорт Парімач особливо привабливими. Паріматч постійно проводить акції з фрибетами, що дозволяє клієнтам отримувати додаткові переваги при оформленні ставок на футбол чи інші види спорту.

Основна особливість фрибетів полягає в тому, що у разі програшу ставки, гравець отримує можливість повернути свої гроші. Це робить гру ще більш захоплюючою і дозволяє клієнтам знизити ризики при оформленні спортивних ставок у букмекерській конторі.

В ажливою частиною роботи з БК Парі матч є правильне використання всіх можливостей сайту та функціоналу сервісів онлайн БК Париматч. Парі мач забезпечує своїм клієнтам максимально зручні умови для оформлення ставок та проведення гри, пропонуючи широкий асортимент спортивних подій для ставок, різні види ставок і вигідні акції.

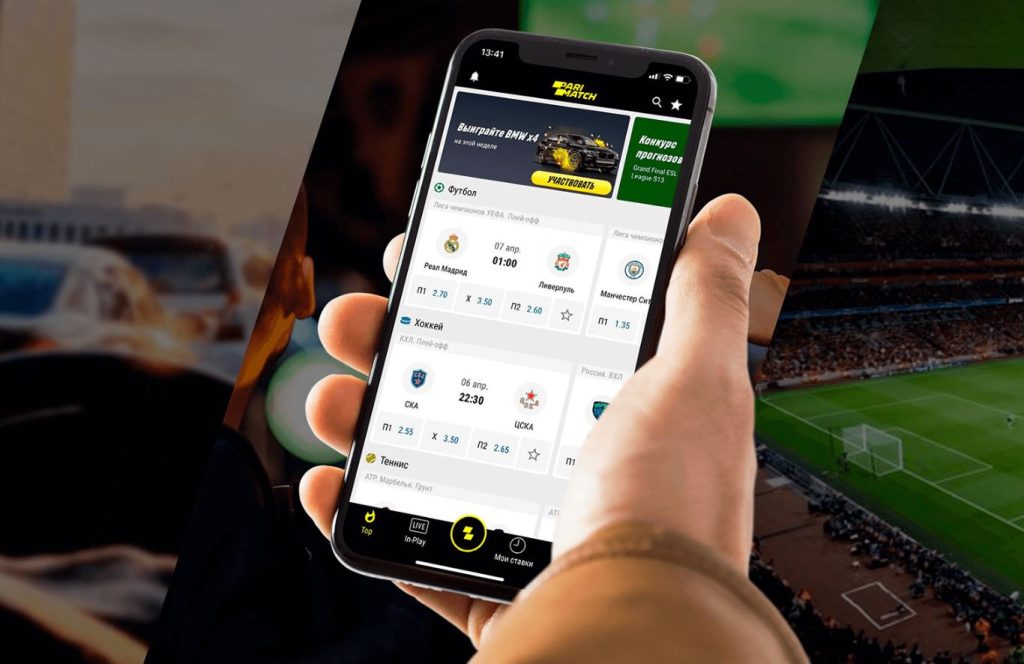

Мобільний додаток Паріматч

Додаток Parimatch доступний для завантаження на платформах iOS та Android. З його допомогою ви можете робити ставки онлайн у будь-який час, незалежно від місця перебування. Процес завантаження додатка простий і займає кілька хвилин.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс додатка та широкі функціональні можливості роблять використання сервісу максимально зручним. У мобільному додатку Parimatch доступні всі основні функції: лайв-ставки, перегляд трансляцій у режимі реального часу та можливість швидкого оформлення ставок на футбол та інші види спорту.

Крім того, букмекерська контора Паріматч створила умови для безперервної роботи з користувацьким акаунтом.

Доступні відеотрансляції спортивних подій

Букмекерська контора Паріматч прагне створити максимальний комфорт для своїх клієнтів. Однією з переваг є доступні відеотрансляції спортивних подій для зареєстрованих користувачів. Спостерігаючи за матчами в режимі реального часу, любителі ставок на футбол та інші види спорту можуть отримати більше інформації про хід гри, що допоможе їм робити більш обґрунтовані прогнози та ефективні ставки онлайн. Парімач пропонує своїм клієнтам цю унікальну можливість.

Спостерігати за кожним кроком вашої команди – це те, чого прагнуть всі любителі спорту. Завдяки технологіям Parimatch, перегляд трансляцій стає неймовірно простим. Все, що потрібно від користувача – зайти на сайт або в мобільний додаток Parimatch, вибрати цікавий матч і почати перегляд. Достатньо зробити пару кліків, щоб опинитися в центрі спортивних подій. Це робить сервіс ще більш доступним для любителів ставок на спорт Парі матч.

Ставки в режимі реального часу, або “лайв-ставки” – це особливий азарт. Бачачи хід гри своїми очима, ви можете швидше аналізувати ситуацію і робити більш точні ставки онлайн. Завдяки відеотрансляціям на сайті або в мобільному додатку Parimatch, ви завжди будете в курсі всіх спортивних подій і тим самим підвищите свої шанси на успіх. Це одна з особливостей, яка відрізняє Парі мачч від багатьох інших онлайн БК.

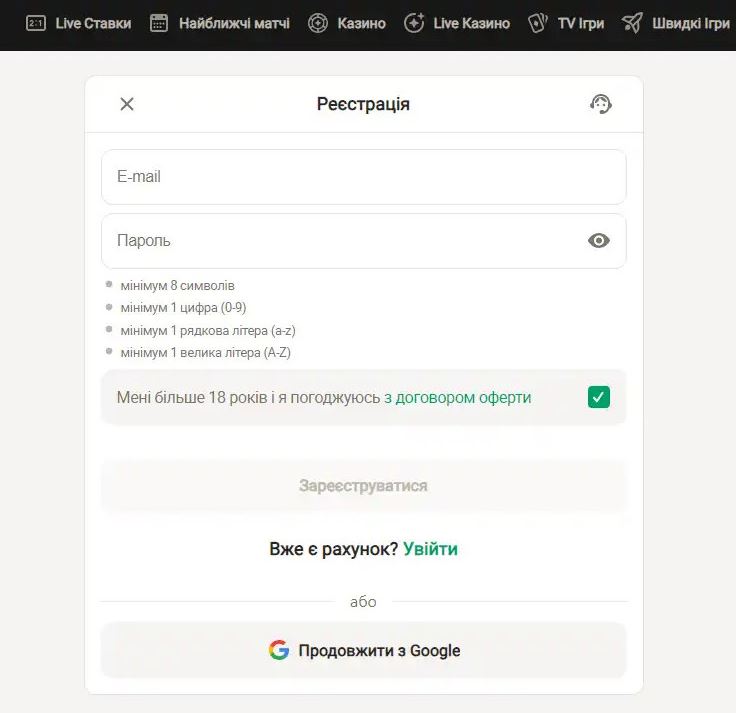

Реєстрація на Паріматч

Процес реєстрації на букмекерській конторі Паріматч – це перший крок до великих перемог та онлайн ставок. Все починається з відвідування офіційного сайту або мобільного додатка Parimatch, де перед вами відкриється зручне меню реєстрації. Всього кілька хвилин – і ви вже повноправний учасник букмекерської системи Пари матч, готовий робити ставки на спорт.

Зацікавившись ставками на футбол або інші види спорту, дотримуйтесь простого алгоритму. Почніть з вибору пункту “Реєстрація” у верхньому правому кутку головної сторінки контори Париматч. Заповніть запропоновану форму, вказуючи актуальні контактні дані для можливості отримувати всю необхідну інформацію та підтвердження операцій по ставках онлайн. Будьте впевнені, що ваша особиста інформація буде використовуватися тільки для надання вам високоякісних послуг у рамках сайту онлайн БК Парі матч.

Після реєстрації, букмекерська контора Парімач попросить вас пройти процес верифікації. Це необхідна процедура для підтвердження особи користувача та запобігання шахрайству. Завдяки цьому, кожен користувач може бути впевнений у безпеці свого акаунту та спокійно робити ставки на футбол або інші види спорту, знаючи, що його дані захищені на сайті Паріматч.